The Stuart Hall Proyect.

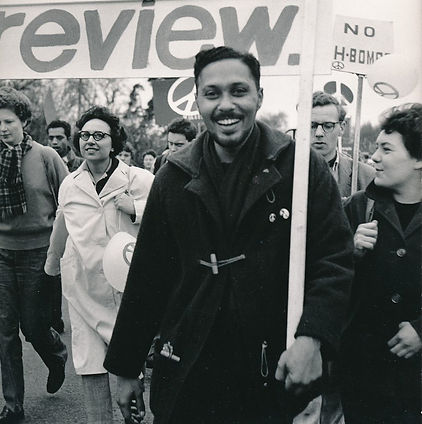

Stuart Hall (1932-2014) Considerado uno de los principales referentes de los llamados estudios culturales. Jamaicano de origen, se afincó en Inglaterra, en donde posteriormente pasó a integrarse por invitación de Richard Hoggart en el Centre for Contemporary Cultural Studies de la Universidad de Birmingham. Con E. P. Thompson y Raymond Williams fue fundador de la New Left Review y militante de diversos grupos y revistas del heterodoxo marxismo británico durante toda su vida. Fruto de esta doble vertiente, militancia y crítica cultural, son tres obras colectivas en las que Hall jugó un papel central: Rituales de resistencia, publicado en castellano por esta editorial; Policing The Crisis (1978), sobre la incipiente revolución conservadora promovida por Thatcher; y The Empire Strikes Back (1982), sobre el racismo en la Inglaterra de los años setenta. Obras de obligada referencia, escritas en el mismo tiempo que El triángulo funesto son también Formations of Modernity (1992) y Questions of Cultural Identity (1996).

El Giro Visual de los Estudios Culturales. Identidad-Arte y

Mujer en Colombia.

Vanessa Estefanny Uribe Sánchez

Pronto Podrán conseguir este ensayo entre una serie de ensayos que estamos preparando en el Semillero de Investigación CONUCO sobre Los Estudios Culturales en Colombia. Sin embargo, pueden descubrir una nueva manera de interactuar con su lectura escuchando el Podcast Arte y Mujer disponible en Spotify.

Resumen

Los Estudios Culturales constituyen una práctica intelectual que ha enfocado sus esfuerzos en la comprensión de lo cultural como cuestión central de las relaciones de poder; donde categorías como Hegemonía y Articulación han sido ampliamente discutidas en torno a las prácticas de producción de subjetividades. El carácter transdisciplinar de este campo de estudio brinda la posibilidad a los investigadores inquietos por profundizar en la construcción de los procesos de identificación y los limites simbólicos en la realidad social.

Musicoterapia

Nunca te pierdas la última publicación

About me

.jpg)

Estudiante de Comunicación Social en la UNAD con estudios en Curaduría del Arte. Fotógrafa aficionada de las Aves, abstracciones de la naturaleza, etnografías visuales y geometrías comunes. Apasionada por la Gastronomía y los Museos.

FOLLOW ME

SUBSCRIBE

Fotografía del Mes

Este mes nos unimos al reto del Museo de Ate Moderno de Nueva York (MoMa), titulado "Abstracciones de la Naturaleza" . ¿Cómo nos puede ayudar en éstos tiempos de caos y pandemia intentar pasar tiempo en los espacios naturales y qué reflexiones podemos extraer de la sabiduría manifiesta en la creación?

Esperen un podcast pronto donde exploraremos estas cosas desde el punto de vista de artistas mujeres en Colombia.

Opinión

EL FENÓMENO DE LA DESINFORMACIÓN EN TIEMPOS DE ESTALLIDO SOCIAL EN COLOMBIA

Una mirada desde la teoría de la comunicación

Para nadie es un secreto que las nuevas tecnologías de información y comunicación han contribuido en la integración cultural de los países y también son una herramienta para la educación y el desarrollo de los pueblos. Por lo tanto, no se puede hablar actualmente de un desarrollo humano integral cuando las comunidades periféricas carecen de infraestructura digital inclusiva para que los niños y adolescentes puedan adquirir habilidades en el manejo de las TIC y de esa manera contribuir a la construcción de un país más democrático y con oportunidades para todos.

Sin embargo, el internet y el ciberespacio ponen a disposición del individuo una cantidad abundante de fuentes de información. Las redes sociales se han instalado en el mundo vital de significación de las ciudadanías, las cuales acuden a ellas para debatir los hechos de importancia nacional y consumir contenidos de todo tipo. El consumo de información online avanza a pasos vertiginosos mientras que las consecuencias negativas de ésta situación han desencadenado fenómenos como el de las Fake News, definidas como información falsa, engañosa e información manipulada (Rodríguez 2019).

Foto por El Tiempo (Mayo de 2021)

Las consecuencias no se han hecho esperar y se pueden percibir con el aumento de la polarización en la sociedad colombiana sobre temas e ideologías políticas y en el marco del estallido social que atraviesa el país actualmente.

El enfoque de este artículo es social; por lo tanto, para entender el fenómeno de la desinformación es pertinente analizarlo desde la perspectiva de la Escuela de Frankfurt para comprender como la sociedad industrial, la cual funciona siguiendo los parámetros y normas de la producción industrial está también dando forma a los procesos de producción de la información y limitando peligrosamente la comunicación a la mera persuasión por parte de algunos medios masivos sobre los individuos.

Foto por: Luisa Gonzáles/ Reuters (Mayo de 2021

Por consiguiente, aunque el análisis resulta aterrador porque pone en entredicho en cierta medida el carácter emancipador dado a las TIC también debe orientar la necesidad epistemológica de situar a la comunicación como el proceso mediante el cual es posible el diálogo, interrelación e intercambio libre de significados entre seres iguales. (Pascuali 1963).

Antonio Pasquali, fue uno de los autores más controvertidos y quien introdujo algunos de los postulados de la escuela de Frankfurt en Latinoamérica ahondando en el debate sobre la influencia de la publicidad y las tecnologías de información en la concepción de un individuo sin soberanía, dado que es limitado al rol de consumidor compulsivo de información falseada o desinformación, que como fenómeno, hace referencia tanto al contenido informativo fraudulento (fake news) como al engañoso (misleading content), los discursos de odio (malinformation), los discursos falsos deliberados (false speech) o los errores informativos no deliberados de medios o periodistas (missinformation). Desinformación, por tanto, es la distorsión de la información difundiendo noticias falseadas que engañan al receptor final. (Rodríguez 2019).

Por lo tanto, el individuo ya no es sujeto sino objeto de toda ésta avalancha de desinformación que además por la inmediatez que caracteriza al internet y la velocidad con la que tales contenidos fraudulentos pueden ser compartidos, afecta no solo la interpretación que el ciudadano común hace de los hechos y acontecimientos de la realidad social, política y económica sino que finalmente los impulsa a tomar posturas y a actuar en conformidad , enjuiciando y determinando decisiones que trascienden al ámbito democrático. Además, los bajos niveles de educación técnica y profesional de los jóvenes en países como Colombia disminuye la posibilidad de que las noticias falsas puedan ser claramente identificables por el receptor final, lo que aumenta aumentando su vulnerabilidad de tomar decisiones erróneas o hacer parte en discursos intolerantes hacia el ciudadano que piensa y defiende una posición o partido político distinto al suyo.

Foto por: Reuters.

Actualmente en Colombia, cada día se difunden noticias falsas sobre lo que pasa al interior de la protesta social, (El Tiempo 2021) provocando una mayor polarización, insultos y ataques entre distintos sectores políticos, ideológicos y sociales. Por consiguiente, la desinformación pone en jaque una de las variables imprescindibles de las democracias: el derecho a recibir una información veraz. (Rodríguez 2019). Esto quiere decir que en situaciones de estallido social como el que atraviesa el país, las noticias falsas son un enemigo de la libertad individual y pueden además fortalecer estructuras de dominación que ya existen en Colombia y que afectan la cohesión y el tejido social.

Estas estructuras internas de dominación, según Ramiro Beltrán, periodista y teórico de la comunicación boliviano, hacen parte de estructuras externas compuestas de grandes corporaciones mediáticas, agencias informativas y publicitarias que pertenecen a las clases económicas dominantes de los países industrializados. Por consiguiente, sería propio inferir que la desinformación también puede contribuir dramáticamente en el posicionamiento oligopólico de las plataformas sociales y buscadores (Facebook o Google) como surtidores de información (Mosco, 2018).

Adicionalmente, el hecho de que los principales medios de comunicación pertenezcan a las clases hegemónicas, acentúa la desigualdad debido a que grupos minoritarios y étnicos son actualmente objeto de todo tipo de ataques con discursos por parte de algunos periodistas que trabajan para éstos medios; quienes escriben notas periodísticas con un marcado sesgo ideológico e informativo en contra de los problemas que aquejan a dichas comunidades por lo que son pocas veces visibilizados por los ciudadanos que viven en el centro del país.

Estas circunstancias quizás sean factores desencadenantes de la actual crisis de confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones y el gobierno, situación que desemboca finalmente en la afectación de la democracia.

Por consiguiente, en la actual coyuntura del país, se hace necesaria una valoración crítica del acerbo epistemológico de la comunicación social y de las distintas teorías que se han desarrollado en el marco de la realidad latinoamericana para emprender la colosal tarea de liberar al ciudadano común de las consecuencias de la desinformación, pero más importante aún en el establecimiento de una verdadera comunicología de la liberación que según Beltrán (1997) debe caracterizarse por la atención a las particularidades locales y por la lucha contra las desigualdades, la dependencia política y cultural.

Este proceso debe señalar un camino hacia la construcción de medios alternativos de comunicación dentro de las comunidades que logren visibilizar los sentires y los logros de los grupos étnicos, minoritarios y de aquellos que padecen de exclusión social creando puentes entre la ciudadanía y el gobierno para de esa manera avanzar hacia un país democrático e inclusivo.

Por: Estefanny Uribe S.

Rodríguez C. (2019) “No diga fake news, di desinformación: una revisión sobre el fenómeno de las noticias falsas y sus implicaciones”. https://pure.unibague.edu.co/es/publications/no-diga-fake-news-di-desinformaci%C3%B3n-una-revisi%C3%B3n-sobre-el-fen%C3%B3men

El Tiempo (Mayo 7 de 2021) Estas son las noticias falsas que no debe creer sobre el paro nacional. https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/noticias-falsas-durante-el-paro-nacional-fake-news-colombia-586098

Enfrentamiento miércoles 12 de mayo en Barranquilla, Bogotá y Cali; víctimas y daños. Claro.co

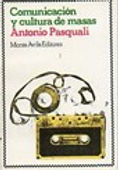

Foto por: Monte Ávila Editores (1980)

Quién Fué Antonio Pasquali?

(Rovato, (Brescia), 20 de junio de 1929-Reus (Tarragona), 5 de octubre de 2019), fue un comunicador social venezolano. Introdujo los estudios de comunicación social en América Latina e impulsó las teorías de la comunicación moderna basadas en la ética. (Wikipedia 2021)

Autor controvertido, ahondó en el pensamiento de la Escuela de Frankfurt donde se debatía el capitalismo, la influencia de la publicidad y el entorno de las masas.2 Conocido como marxismo heterodoxo, este se basó en la búsqueda de soluciones coherentes para resolver los problemas sociales, un pensamiento fundamentado en las teorías críticas de Freud, Marx y Hegel. La idea fue llevada a Latinoamérica por Pasquali a través del análisis de los medios y del papel de estos en la falsificación cultural de las masas.1017 En 1963 siguiendo el planteamiento anterior publicó, a través de la editorial de la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela (EBUC), el libro Comunicación y cultura de masas,18 un estudio completo de los estudios de comunicación en América Latina en el que defendió un punto de vista intelectual dentro del entorno científico-político de la comunicación, en el que analiza los métodos para acceder a la sociedad por las vías culturales y comunicativas.19 Partidario de una sociedad gestionada a través de la comunicación ética introdujo los análisis sobre los canales de comunicación y la idea de como estos pueden condicionar el mensaje que trasmiten.4 Esta idea le llevó a señalar las diferenciaciones entre las formas de comunicación unilateral o asimétrica, en la que solamente se recibe información, y las comunicaciones bidireccionales o simétricas, en las que la información se distribuye entre el transmisor y el receptor.

Con este concepto Pasquali consideró como tecnologías de la información aquellas que eran canales asimétricos y como tecnologías de la comunicación aquellas integradas por las dos partes: transmisor y receptor (la bidireccional).1520 Idea con la que buscó la humaniczación de las comunicaciones y fundamentó la creación de diferentes escuelas de comunicación con las que se garantizaba la independencia, la imparcialidad de los medios y el concepto de un servicio de radiotelevisión autónomo, público y regulado. Todos estos conceptos fueron recogidos y detallados en la mencionada obra Comunicación y cultura de masas, una obra de referencia para estudiantes de comunicación y comunicadores.

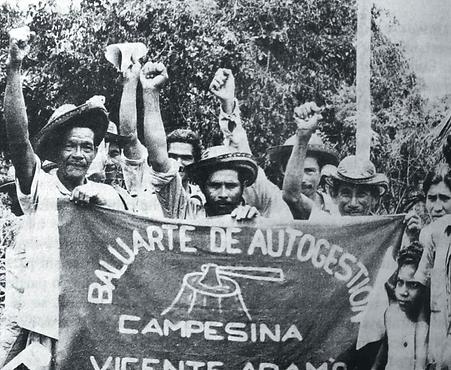

A lo largo de la primera mitad del siglo XX en Colombia y con el avance del proceso de modernización de la economía y el agravamiento del periodo conocido como la violencia entre 1948 y 1957, nuevos actores surgieron a partir de una serie de articulaciones entre la mediación tecnológica de procesos audiovisuales que documentaron el sentir de las clases populares, sus demandas y luchas en contra del abandono estatal y la falta de garantías para el trabajo digno, el acceso a la tierra y la consolidación de los derechos civiles de las mujeres, quienes además de ser víctimas de la pobreza estructural eran también invisibilizadas en los esfuerzos colectivos porque la cultura patriarcal estuvo siempre muy arraigada en las representaciones que de la mujer como sujeto de derechos se hacía desde el núcleo familiar, religioso y comunitario.

. Sin embargo, su participación fue vital para que el movimiento campesino en Cundinamarca y Boyacá adquiriera el estatus que adquirió durante los años setenta y a pesar de la fuerte represión de los gobiernos de turno a las marchas y movilizaciones populares.

Es importante mencionar que la aparición de una mujer antropóloga o cineasta como Marta Rodríguez en la escena nacional fue el resultado de una lucha organizada por los derechos civiles y políticos de las mujeres que se venía desarrollando desde la década de 1930 bajo la administración del presidente Enrique Olaya Herrera se promulga la ley 28 de 1932, que le entra a la mujer la autonomía y el derecho para administrar sus bienes (recordemos que antes de eso debían ser administrados por su esposo o padre), en 1933, se les otorga el derecho a estudiar bachillerato en igualdad de condiciones que los hombres, desde ese momento y hasta 1954, se presentaron en el congreso 11 proyectos de ley para el sufragio femenino, pero fue en el Gobierno del dictador Rojas Pinilla, quien le otorgo ese derecho a la mujer.

Por consiguiente, el movimiento feminista en Colombia adquirió su carácter alternativo al desafiar el conjunto de categorías y de significación pues como afirma Alberto Melucci, los nuevos movimientos sociales establecen nuevas pautas de relación social y de organización de las acciones colectivas, de manera que también corresponden con los cambios de la sociedad al pasar de una industrial a una sociedad compleja que trajo consigo el debate de la posmodernidad y la implicación de nuevos actores, incluyendo las mujeres artistas, periodistas y lideresas de distintas clases sociales que convergían en un mismo fin; la reinvindicación de los derechos de las mujeres y la afirmación de que la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos consiguiente en 1994 con el convenio Belem Do Pará, se ratifica, en 1995 con la participación de Colombia en Beijing se crea 1996 La Dirección Nacional De Equidad Para La Mujeres (DINEM).

Los movimiento sociales en Colombia por tanto, surgen dentro de una red fractal de confrontaciones de clase y tensiones que articulaban intereses de los grupos hegemónicos y su visión de país frente a las desventajas económicas sociales y culturales de la gran mayoría en las clases populares cuyo papel en la sociedad se veía limitada por un sistema desigual que legitimaba las múltiples y variadas formas de violencia simbólica y material y la reproducción de un hábitus violento (cardona) que poco a poco se instaló en el imaginario colectivo como un modo naturalizado de la sociedad colombiana, sin el cual es imposible ya explicar el destino y devenir de muchas comunidades que por décadas han sido testigos y víctimas de los peores episodios del conflicto armado.

A la pregunta sobre por qué los sujetos actúan colectivamente, cómo lo hacen y cuáles son los objetivos de sus agrupaciones, valdría la pena reconocer que el proceso de conformación de la acción colectiva en los grupos subalternizados, transita por un emplazamiento entre aquello que en su contexto inmediato lo convoca bien sea porque constituye una afectación directa a su proyecto de vida, económico y político ó porque en busca de justicia y reparación de su comunidad opta por la organización de formas legítimas de lucha en contra del sistema que lo oprime. Una parte de la identidad del sujeto sede ante un proyecto de reivindicación de derechos colectivos y la implicación de los valores culturales e ideológicos va a determinar el curso y el carácter de la acción colectiva.

Por su puesto, como bien lo platea Alain Touraine, los movimientos sociales no están dirigidos a la transformación del poder del Estado sino más bien a la dirección social de la historicidad y la orientación cultural de la sociedad; aspecto relevante en la conformación de fuerzas políticas y económicas. Así, por ejemplo, el movimiento campesino de los años setenta se hizo eco de las propuestas documentales de la cineasta Marta Rodríguez que con Chircales mostró las condiciones esclavistas en las que trabajaban las familias al sur de Bogotá en la producción de Ladrillos y cómo esta actividad daba forma a su relación con el entorno, sus posibilidades materiales y sus relaciones familiares y comunales.

Marta Rodríguez en su trabajo etnográfico creó una nueva metodología para hacer Cine en Latinoamérica que implicaba la observación participante como un modo de acercarse a la realidad de las comunidades más pobres y su trabajo impulsó las iniciativas de los campesinos e indígenas del Cauca que vieron en la cámara de video un recurso valioso para hacer frente a la explotación laboral y defender sus derechos sobre la tierra. Por consiguiente, el nuevo campesinado contaba con una conciencia de clase y se permitió explorar su propia memoria histórica a través de las representaciones visuales dando paso a una cultura política y a un hecho social sin precedentes hasta ese momento.

Para Aprender Más...

Movimiento Campesino en Colombia. Pasado, Presente y Futuro Resiliente

Estefanny Uribe Sánchez

El movimiento campesino en Colombia es un referente para evaluar las relaciones entre el Estado, la lucha de clases y la marcada desigualdad en la que se han construido las bases de la sociedad colombiana. Siendo las zonas rurales las más afectadas por los distintos periodos de violencia, pobreza estructural y abandono estatal, es interesante que a pesar de los obstáculos y las denominaciones despectivas a las que se han enfrentado los diversas acciones colectivas, organizaciones, sindicatos, y movimientos populares en el seno de la población campesina; el movimiento campesino ha resistido a tal estigmatización, persecución y actos represivos por parte de los distintas gobiernos y la clase dirigente junto a los grupos armados tanto de derecha como de izquierda. En los años 20, cuando el periodo de violencia en Colombia produjo la aparición de los primeros eslabones de los grupos guerrilleros y de autodefensas y la crisis económica derivada de la Gran Depresión, las comunidades rurales enfrentaban el vertiginoso proceso de incursión del país en la política económica neoliberal, que significó el desplazamiento de millones de personas del campo a las principales ciudades del país, para soportar el surgimiento de las nuevas fábricas. Esta transición permitió que grandes inversionistas del país, apostaran a los experimentos pioneros de finales del siglo XIX y principios del siglo XX (Ocampo J. 2019) pero enfocada hacia el mercado interno debido a las oportunidades frenadas por la crisis de 1929.

La clase dirigente y los tecnócratas del nuevo paradigma neoliberal sin embargo, no supieron canalizar todas las oportunidades que tal proceso podía traer al campo, a las actividades agropecuarias y especialmente al desarrollo humano y económico de la población campesina; que para ese entonces era mayoritariamente analfabeta, no poseían títulos de sus parcelas pero además, se veían constantemente amenazados por los grandes terratenientes y capitalistas agrarios que vieron la oportunidad en la producción a gran escala del azúcar, el algodón y la producción de algunos insumos, maquinarias y nuevas tecnologías.

En este contexto se empieza a dar forma a procesos de marginalización, empobrecimiento del campo y desplazamiento. (Osorio F. 2016). Por lo tanto, el marco de las acciones colectivas que se originaron dentro de las comunidades campesinas, pueden definirse por la búsqueda de la equidad, justicia, derecho a la tierra y a la vida digna de los campesinos quienes tienden a configurar tales acciones desde su relación ancestral con la tierra y la conservación de sus territorios; acciones que han sido directas, como la toma de baldíos o la incorporación de iniciativas más importantes como la exigencia de una reforma agraria que tuviera como base principal la redistribución de la tierra, en manos de los grandes terratenientes y capitalistas industriales.

Un marco de acción colectiva continúa siendo el referente para el análisis y la comprensión de todas las luchas, movilizaciones y formas diversas de demandas que surgieron desde los años veinte y hasta la actualidad. Ciertamente, las comunidades campesinas han ganado cierta legitimización de sus demandas y su movimiento se ha consolidado con el paso del tiempo a pesar de la fuerte represión por parte del Estado colombiano; las inquietudes y problemáticas aunque tomaron otros matices a través de los años, contienen las mismas características primarias; estas son el atraso y la pobreza presentes en la población campesina, la mortalidad infantil, bajos niveles educativos, bajos niveles de ingreso, ausencia de seguridad social y servicios básicos y una política de reforma agraria frustrada década tras década debido a los interés de los grandes latifundistas, corporaciones y grupos armados, y todos los dramas sociales detrás de la concentración de la tierra. (Suarez. I. 1985)

En los años cincuenta y hasta 1965, el proceso de sustitución de importaciones fortaleció la naciente industria y a los principales centros urbanos, pero dejó en desventaja a las comunidades campesinas quienes vieron como la estructura y el proceso histórico de concentración de la tierra se fortalecían con el avance de los grupos ilegales armados.

Sin embargo, el modelo de sustitución de importaciones pese a las desventajas ocasionadas en el campesinado, hizo posible la capitalización del agro, la cual puso en marcha algunas acciones colectivas en las comunidades que produjeron cambios importantes, especialmente en las relaciones de trabajo pre capitalistas, como el peonazgo, relacionadas con la ganadería extensiva y con ello el aumento de la demanda de jornaleros agrícolas los cuales se capacitaron en el manejo de insumos, nuevas tecnologías agrícolas y formas de producción. (Suarez I. 1985 ).

Nuevamente, hay que mencionar que el esfuerzo del gobierno colombiano se enfocó en fortalecer la naciente industria colombiana, como fue el caso de casi todos los países latinoamericanos en los años cincuenta y pocos fueron los esfuerzos para dar respuesta a las demandas del movimiento campesino relacionados con la reforma agraria. Esta indiferencia, impulsó acciones contestarias y dinámicas organizativas que buscaban la asociación de todos los campesinos del país en conformidad con sus problemáticas. En 1967 con la conformación de la Asociación de campesinos usuarios del Estado ANUC, y después de un largo camino recorrido por parte de distintos líderes campesinos, dentro de la que se realizaron acciones que presionaron al Estado como la toma de tierras y baldíos. Además, el aumento de los grupos guerrilleros que encontraron algunos simpatizantes entre las luchas populares de las zonas más apartadas del país presionó al gobierno para que por primera vez, el Estado colombiano reconociera la importancia de la legitimización de las acciones colectivas y contestatarias y creó una plataforma de participación y de organización de las bases campesinas.

Era indispensable reconocer que el fortalecimiento de la Democracia se nutre de los espacios contestatarios en los cuales las demandas de los grupos históricamente excluidos pueden conformar acciones colectivas que logren incidir en los cambios estructurales que ayudarán a estos grupos a salir de su estructura de la pobreza y avanzar junto con el resto de la sociedad hacia el ideal del desarrollo.

En el caso colombiano, y paradójicamente, el movimiento campesino en los años 60 y 70 sobrevivió a la política contra reforma, a la represión por parte de los grupos de choque de los terratenientes que ocasionaron la muerte de centenares de líderes campesinos en todo el territorio nacional y a las propias dificultes al momento de organizarse. Sin embargo, los campesino lograron expresar sus puntos de vista y las reivindicaciones básicas del sector como la jornada diaria de ocho horas, la obtención de salarios justos, la remuneración de los días de descanso, condiciones dignas de alimentación alojamiento, servicios médico y sociales. (Suarez I 1985).

La baja inversión en el campo colombiano, la violencia desatada por los grupos armados y la poca presencia del Estado en zonas rurales apartadas agudizaron las problemáticas relacionadas con la lucha entre los grandes terratenientes y los minifundistas durante los años ochenta, dando forma a un marco de injusticia que aunque no siempre logró anteceder acciones de protesta, usualmente se construyeron en medio de ésta y difundieron nuevos significados en la sociedad (Melucci, citado por Osorio 2016 ).

A pesar de la estigmatización y la persecución que padecieron los líderes campesinos y especialmente los integrantes de la ANUC, los cuales sufrieron distintos atentados, secuestros y asesinatos; el movimiento campesino logró unificar las demandas de todas las familias campesinas en cuanto al medio ambiente, organizando redes y alianzas que contribuyeron a la concientización de todos los sectores del país de los principales adversarios del desarrollo de la población rural; estas son las estructuras legales e ilegales y un modelo de desarrollo que se instaló en el imaginario colectivo de la sociedad colombiana, en el cual el campo es sinónimo de atraso o espacios en los que las ideas anticapitalistas proliferan con facilidad.

Este marco de injusticia ligado a los procesos de exclusión y de inequidad que persistieron durante los años noventa dieron forma desde el año 1994 a 1998 a más de 158 luchas agrarias, 27 paros cívicos con una gran participación campesina y 83 movilizaciones, así como multitudinarias marchas campesinas en todo el país en contra de las fumigaciones. Hechos que demostraron que frente a las nuevas realidades en torno a la apertura económica y a la indiferencia del Estado colombiano y a la necesidad de la redistribución de las tierras y la protección de las comunidades rurales frente al aumento de la guerra en la década de los noventa; el movimiento campesino resiliente y sobreviviente, se constituyó como el principal referente de la reflexión social sobre los alcances del nuevo modelo económico neoliberal, promoviendo además distintos procesos veredales, locales y regionales en los cuales confluyeron las demandas sobre la defensa del territorio y de producción agropecuaria. Organizaciones, asociaciones y espacios de discusión crítica fortalecieron todas las dinámicas de resistencia y de acción colectiva relacionadas con nuevas practicas cotidianas entre los campesinos que dieron lugar a alianzas entre sectores agropecuarios pero especialmente, la visibilización de los problemas de las comunidades rurales y la concientización por parte de la ciudadanía urbana de los conflictos existentes en el marco de la modernización del país, el aumento del narcotráfico y la violencia.

Plantación de palma aceitera en Maríalabaja. Foto: Pablo Rodero/María Rado.

Esto se vio reflejado además en la constitución del 91, en la cual las distintas organizaciones campesinas participaron en la consagración de los derechos sociales y los distintos mecanismos de participación. Todo lo anterior fue de vital importancia para promover un ambiente propicio para la inversión pero nuevamente la poca voluntad del gobierno y de la clase dirigente en pro de una reforma agraria y la inversión sostenible en el campo colombiano no solo en la infraestructura agropecuaria sino también en la capacitación de los campesinos y la consecución de un estado de bienestar de dichas comunidades; conformaron un nuevo marco de acción colectiva desde el año 2000, en el cual el lenguaje del movimiento campesino se transforma como resultado de un largo proceso de reflexión en todas las organizaciones y ya no solo se habla del derecho a la tierra sino también de los derechos humanos y del territorio; por consiguiente, las organizaciones campesinas entendieron que la tierra no es suficiente sin infraestructura o servicios. Por lo tanto, el movimiento concibe el territorio campesino como un espacio de construcción de identidad, reflexión, derechos humanos, paz y desarrollo económico. Aspectos que dan paso a nuevas formas de pensarse el movimiento campesino.

En el año 2003, se redactó y promulgó el Mandato Agrario el cual hizo énfasis en el derecho a la tierra, el derecho a la vida digna, el derecho a la soberanía alimentaria y a la resistencia al ALCA y al TLC. Por consiguiente, es claro que el movimiento campesino ha logrado consolidarse, pero los logros en materia de redistribución de las tierras continúan siendo fallida gracias a todas las reformas agrarias frustradas, a la violencia y al continuo despojo y desplazamiento de campesinos.

Durante mucho tiempo organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) propusieron la realización de un censo nacional agropecuario pero sus recomendaciones habían sido ignoradas. (Paz J. 2018) Los datos revelaron que el problema de la concentración de las tierras en Colombia continúa fortaleciendo los distintos mecanismos de exclusión, pobreza y violencia que padece la población campesina.

En el marco de las negociaciones de la Habana, el problema agrario fue el primer punto de discusión, considerando que éste fue uno de los detonantes en la formación de las guerrillas. El gobierno de Juan Manuel Santos reconoció que la solución al problema agrario involucra múltiples factores y sectores de la sociedad, pero especialmente es muy importante tener en cuenta la agenda de las organizaciones campesinas que incluye la realización de una reforma agraria integral y democrática, el fortalecimiento de todas las instituciones y acciones colectivas de los campesinos, el cese del desplazamiento forzado, el retorno de las tierras despojadas en los 50 años de conflicto y la financiación de nuevos proyectos productivos por parte del Estado y el sector privado.

Algunas de las cifras más preocupantes reveladas por el informe sobre la desigualdad realizado por la OXFAM teniendo en cuenta el Censo Nacional Agropecuario son las siguientes:

-

El 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81 % de la tierra colombiana. El 19 % de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas.

-

Las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26 % de las tierras.

-

De los 111,5 millones de hectáreas censadas, 43 millones (38,6 %) tienen uso agropecuario, mientras que 63,2 millones (56,7 %) se mantienen con superficies de bosques naturales.

-

De los 43 millones de hectáreas con uso agropecuario, 34,4 están dedicadas a la ganadería y solo 8,6 a la agricultura. La situación debería ser inversa, pues se recomienda que 15 millones de hectáreas deberían utilizarse para ganadería, pero se usan más del doble. Por su parte, 22 millones son aptas para cultivar, pero el país está lejos de llegar a esa cifra.

-

Un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar. ( Paz A. 2018)

Todos estos puntos son el terreno por el cual el movimiento campesino deberá transitar en los años venideros. Aunque las acciones colectivas seguirán en curso y darán forma a nuevas luchas y movilizaciones, la verdad es que la pobreza y la desigualdad que padecen las zonas rurales, así como las nuevas formas de violencia, hacen difícil soñar con un país con mejores oportunidades de una vida digna para los campesinos. Sin embargo, este marco de injusticia y desigualdad pueden configurar nuevos modos de expresión y significación frente a lo que representa la lucha por el territorio, la paz y la movilización social campesina en un país políticamente polarizado, que atraviesa una de las mayores crisis económicas derivada de la pandemia del COVID 19. Especialmente, son las mujeres campesinas se ven más afectadas por la ambigüedad de la legislación rural en Colombia, el poco acceso a la capacitación agropecuaria y la protección frente al desplazamiento forzado y nuevas estructuras de alianzas productivas que son desiguales para ellas.

Por consiguiente, Colombia es el país con los marcos de acción colectiva mas controversiales. Sin embargo, las nuevas formas de movilización social en Colombia y la creciente concientización de la desigualdad y de los problemas que aquejan a las poblaciones rurales por parte de las ciudadanías urbanas, junto a los nuevos mecanismos y estrategias poco convencionales que tienen una gran acogida entre las nuevas generaciones, serán las plataformas en las cuales los campesinos encontrarán soporte y probablemente se configurarán nuevos significados sobre sus derechos humanos, más conciencia sobre la importancia de la lucha del movimiento campesino en el marco de una Colombia post acuerdo de paz, en la cual es necesaria la reconciliación pero más importante aún, resolver las deudas históricas con el campesinado para garantizar que las zonas rurales no vuelvan a ser el escenario de la guerra sino que sean el motor principal de la economía y el desarrollo del país en los años venideros.

Referencias:

Ocampo J. ( 27 de abril de 2019) Una brevísima Historia Económica de Colombia. Diario La República . https://www.larepublica.co/analisis/jose-antonio-ocampo-513451/una-brevisima-historia-economica-de-colombia-2887660

Osorio F. (2016) Campos en movimiento. Algunas reflexiones sobre acciones colectivas de pobladores rurales en Colombia. Revista Colombiana de Antropología, vol. 52, núm. 1, enero-junio, 2016, pp. 41-61. https://www.redalyc.org/pdf/1050/105047000003.pdf

Paz A. (2018) Un millón de campesinos en Colombia tienen menos tierra que una vaca. https://es.mongabay.com/2018/04/distribucion-de-la-tierra-en-colombia/

Suárez, I. El movimiento campesino colombiano (1985) Revista Controversia. https://revistacontroversia.com/index.php/controversia/article/view/456

Hoodies Matildelina

Encuentra los hoodies más cool de la temporada y enamorate de esta nueva colección.

scroll

Movimientos Sociales Comunicación y Ciudadanía en Latinoamérica

PARA LOS AMANTES DE LAS AVES

Elania de vientre amarillo

El fiofío ventriamarillo (Elaenia flavogaster), es una especie de ave paseriforme perteneciente al género Elaenia que integra la familia Tyrannidae. Es nativa del Neotrópico.

En Colombia se le conoce también como elainia copetona.

Los adultos miden aproximadamente 16 cm de largo y pesan alrededor de 24 gramos. Exhibe una cresta erizada bien evidente, principalmente al cantar. Son de color marrón verdoso en la parte superior, con un ténue anillo ocular blanco; alas más oscuras con dos fajas blancas. Garganta blanca, pecho grisáceo, vientre amarillento.

Se alimenta de frutos rojos y de insectos. Suele atrapar a los últimos durante el vuelo, después de haberlos divisado desde un punto de apoyo, y a veces los toma directamente de las plantas. La especie también se une a otras para formas colonias, colocándose a distancias considerables entre las ramas de los árboles.

Referencias: https://es.wikipedia.org/wiki/Elaenia_flavogaster